主持人:乔麦(某大学学报编辑、社会学讲师,现当代文学硕士、在读社会学博士)

与谈人:朱亚芳(文学硕士)

小卓(在读研究生、曹征路-刘继明研究中心秘书)

学术指导:孔庆东(北京大学中文系教授、博士生导师、曹征路-刘继明研究中心主任)

时间:2023年4月28日

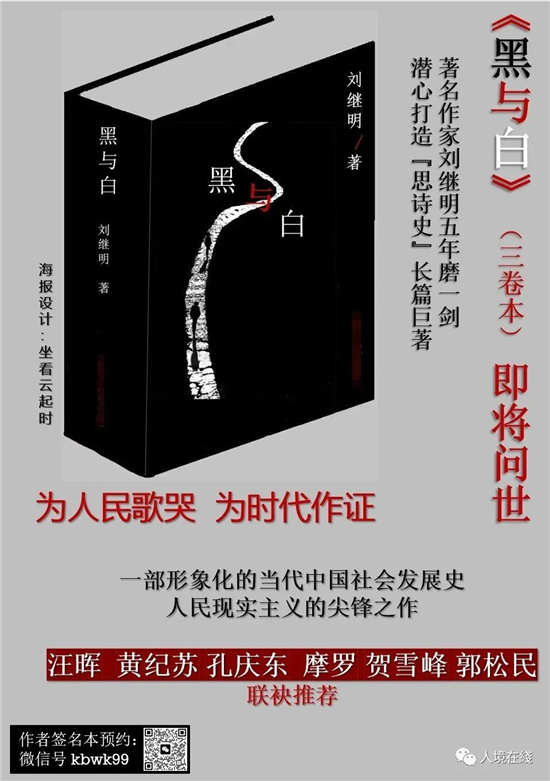

乔麦:《黑与白》新书海报上有一句“广告词”:“人民现实主义的尖锋之作”,这句话来自滠水农夫那篇《人间正道是沧桑》,故名思义,“人民现实主义”应该是“以人民为中心”的现实主义,但正如我们上次讨论时指出,“人民”这个概念早已空心化,“现实主义”也被庸俗化了,如“人民富豪”,“人民经济”之类滥用和盗用“人民”的现象时有发生,在这种状况下,单纯提“人民现实主义”比较含混,所以,我们需要首先清理一下这个概念,然后再结合《黑与白》,分析一下它的具体含义。亚芳,还是你先说吧?

朱亚芳:好的,我来抛砖引玉。上期话题对“人民”梳理得很清楚了,这次,我们主要谈“现实主义”这个概念。现实主义又称写实主义,是文学史上一个极其重要的流派,从十九世纪的批判现实主义,到二十世纪的照相现实主义(也称自然主义)、魔幻现实主义……这个脉络源远流长。刘继明老师前不久在《人民文艺、文革文艺和“纯文学”》讲座中做过认真的清理,我听了很受启发,感兴趣的读者可以去网上找来看看。

批判现实主义主要诞生于19世纪的欧洲,当时资本主义和资产阶级正处于上升时期,社会主义和无产阶级还处在萌芽阶段,资本主义在将一些人推向财富顶峰的同时,也使无数人堕入了贫穷的深渊,人类在资本煽起的欲望支配下,仿佛踩着希望和绝望两只轮子,一路狂奔,在创造经济奇迹的同时,也制造出无数的人间悲喜剧,正如《黑与白》题记应用的狄更斯《双城记》中的那段话:“那是最好的时代,那是最坏的时代;那是智慧的年代,那是愚昧的年代;那是信仰的时期,那是怀疑的时期;那是光明的季节,那是黑暗的季节;那是希望的春天,那是失望的冬天;我们将拥有一切,我们将一无所有……”,马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说:“资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了。它无情地斩断了把人们束缚于天然尊长的形形色色的封建羁绊,它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的‘现金交易’,就再也没有任何别的联系了。”正是在这种社会背景下,巴尔扎克、司汤达、狄更斯和左拉等作家,创作出了《人间喜剧》《红与黑》《远大前程》《金钱》等一大批杰出的批判现实主义作品。深刻揭示了资产阶级的贪婪、伪善和人与人之间勾心斗角、尔虞我诈的残酷现实,马克思曾经说:“现代英国的一批杰出的小说家,他们在自己的卓越的、描写生动的书籍中向世界揭示的政治和社会真理,比一切职业政客、政论家和道德家加在一起所揭示的还要多。”他还高度评价巴尔扎克的《人间喜剧》“预先创造了19世纪法国社会的‘典型’”,深刻揭示了“资本的秘密”。 批判现实主义文学创造的辉煌,堪称一座难以逾越的高峰。但批判现实主义作家的局限性也正在于此,他们的政治立场基本上都是改良派,如巴尔扎克甚至是“保皇党”,因此,他们对资本主义的揭露批判都是建立在资产阶级人性论和人道主义的基础之上,而对资本主义制度本身的不合理性,从来不曾怀疑过,缺乏一种创造理想社会的冲动,看不到或者敌视无产阶级作为一股创造历史的新阶级力量。因此,当无产阶级和社会主义作为一种新的政治力量和社会制度登上政治舞台后,批判现实主义便逐渐式微,被新的文学流派取代了。但作为一种创作方法的批判现实主义并没有消失,一直存续了下来,如社会主义现实主义,以及九十年代中国的新写实主义和新现实主义……

乔麦:除了时代背景和作家的价值观,社会主义现实主义和批判现实主义在创作方法上还存在本质区别。这个问题,小卓能否谈谈?

小卓:时代背景和价值观的区别是不言而喻的,我觉得最根本的区别在于:批判现实主义是以个人为中心,遵循的是资产阶级人性论和自由主义、人道主义价值观,社会主义现实主义是以人民为中心,这里的人民不是资产阶级词典里那个空洞的词汇,而是具有特定历史含义的阶级概念,指包括工人、农民、小资产阶级和知识分子在内的普罗大众。当然,并不是说社会主义不要人道主义和人的自由,马恩在《共产党宣言》中指出:“过去的一切运动都是少数人的或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的独立的运动。无产阶级,现今社会的最下层,如果不炸毁构成官方社会的整个上层,就不能抬起头来,挺起胸来……代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。……”消灭剥削压迫人的私有制社会,建立人人平等的公有制社会,本身就是最大的人道主义,比起少数剥削阶级和特权阶层才能拥有自由的资本主义社会,只有广大无产阶级劳动人民获得自由平等的社会,才是符合人性的制度。社会主义现实主义遵循的正是这样一种社会主义和共产主义的价值观,是为了实现这个崇高目标而产生的新的现实主义文学。

除了“以个人为中心”和“以为人民为中心”的区别,社会主义现实主义还在批判什么和歌颂问题上同批判现实主义存在本质区别。社会主义现实主义也批判现实,但跟批判现实主义不同,它是站在无产阶级立场,批判和揭露各种非无产阶级的思想和现象,也歌颂,但跟批判现实主义歌颂的那种抽象人性论和人道主义、自由主义不同,它歌颂的是为建设捍卫社会主义事业和追求共产主义理想而奋斗的人和事物。

乔麦:经过小卓这一补充,我们对社会主义现实主义和批判现实主义之间的区别看得更清楚。但除了区别,两者之间是否存在相通之处呢?

朱亚芳:既然同为现实主义,相通之处肯定存在。这几天为对话作准备,我搜了一下百度上的“现实主义”词条,上面是这样写的:“现实主义侧重如实地反映现实生活,客观性较强。它提倡客观地、冷静地观察现实生活,按照生活的本来样式精确细腻地加以描写,力求真实地再现典型环境中的典型人物。世界各国的文学艺术都在不同程度上具有现实主义的因素和特色,并随着社会历史条件而发展变化。但作为一种文艺流派,现实主义通常是指19世纪30年代以后在欧洲文学艺术中取代浪漫主义而占主导地位的一种主要文艺思潮和运动。现实主义属于纯文学的一种写作手法,它符合纯文学的特征。何谓纯文学?谎言去尽之谓纯,把作品中的政治谎言、道德谎言、商业谎言、维护阶级权贵谎言、愚民谎言等谎言去干净是纯文学的基本特征,因此现实主义手法最基本的就是要去尽谎言,客观地呈现现实生活、人性特征等。”在“如实地反映现实生活,客观性较强。它提倡客观地、冷静地观察现实生活,按照生活的本来样式精确细腻地加以描写,力求真实地再现典型环境中的典型人物”这一点上,社会主义现实主义同一般现实主义和批判现实主义是相通的,但它强调所谓“现实主义属于纯文学的一种写作手法,它符合纯文学的特征”,则不仅有悖于现实主义和批判现实主义的原则,而且同社会主义现实主义南辕北辙。因为,任何一种创作方法都含有作家的主观倾向性,在阶级社会里,这种主观倾向性体现为阶级性。在文论课上,我们对恩格斯关于文学作品中倾向性的论述曾耳熟能详,但恩格斯“绝不是反对倾向诗本身”,他主张的是“莎士比亚式”地将“倾向性”自然而然地表现出来,而不是“席勒式”地将文学作品简单当做“时代传声筒”。 恩格斯高度肯定席勒《阴谋与爱情》的主要价值,“就在于它是德国第一部有政治倾向的戏剧”。现实主义和批判现实主义如此,社会主义现实主义更是如此。这点已经为古今中外一切文艺创作实践所证明。

小卓:百度上的这则词条是作者带的私活,经典现实主义的理论根本没有所谓“纯文学”的表述。“纯文学”概念是新时期中国文论界的一项突出成果。上世纪八十年代,中国文学界一切向西方看齐,先锋派、现代派、后现代派风靡一时,大学课堂上老师挂在嘴边的也都是莫言余华苏童这些作家,现实主义被视为一种陈旧过气的创作方法,差不多要扔进垃圾堆去了,90年代后,“纯文学”被当成进入文学殿堂的入场券,人人趋之若鹜。所谓新状态、新写实主义和新现实主义就是这种气候下的产物。什么“新状态”“新写实”,按照他们理论家的概括,就是零度叙述,专注凡人小事,客观呈现和描摹生活的原生态,标举个人化和欲望化写作,远离和解构包括政治历史在内的“宏大叙事”等等。但这种所谓“拒绝价值判断”的新写实主义,到了21世纪初也坚持不下去了,被他们视为代表人物之一的湖北女作家方方,2016年发表的长篇小说《软埋》非但没有拒绝价值判断,而且赤裸裸地否定新中国和社会主义制度合法来源的“土改”,公开为被打倒的地主阶级翻案。

至于九十年代中期出现的新现实主义,情况要复杂一些。这股创作思潮的主要代表作家有河北的谈歌、湖北的刘醒龙等。我曾经在当代文学史课堂上听老师讲90年代文学时说,“新现实主义”也叫“现实主义冲击波”,来自《上海文学》推出的一个专栏名称,发表了刘醒龙的中篇小说《分享艰难》,这部小说我读过,过去了很长时间,情节记不清了,大意是说要为进入深水期的改革“分享艰难”,谈歌《大厂》讲的也是要人们同处于“攻坚”阶段的国企改革“共克时艰”,大致是这个意思,因此也有人把“新现实主义”叫“分享艰难的文学”。从这个命名看出,所谓“新现实主义”的倾向性更明显,就是为改革寻找现实合法性,称之为主旋律文学更恰当,这跟方方那种打着新写实主义旗号替地主资本家翻案的“还乡团文学”实质上是异曲同工的。

我讲这些,是想顺着亚芳姐的话说明:任何文艺作品都含有倾向性,你站在无产阶级立场上,就必然会反对资产阶级,反之亦然;只不过这种倾向性有的隐蔽些,有的直白些。正如毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话指出,“作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。”所谓的“纯文学”不过是自欺欺人,方方的《软埋》更加证明了曹征路的话,“‘纯文学’是在玩政治,而不是什么‘回到文学本身’”。

乔麦:绕了这一大圈,我们回到今天的主题:《黑与白》和人民现实主义。小卓,你同意“人民现实主义就是以人民为中心的现实主义”这个说法吗?

小卓:这个说法没问题啊,滠水农夫不是已经在《人间正道是沧桑》中说了嘛,《黑与白》“完全是站在中国占绝大多数劳动人民的立场,对社会历史发展进行了深刻剖析,用刘老师的话说是‘努力揭示出被各种强势和流行话语遮蔽、扭曲和阉割的现实’,因而这样再现的现实就必然与各路精英权贵眼中笔下的现实不一样,甚至相反……”我觉得,这句话可以看做是对“人民现实主义”的一种概括。

乔麦:在《黑与白》中,人民现实主义是如何体现的呢?

朱亚芳:在讨论这个问题之前,我们先要弄清楚所谓“人民现实主义”和历史上的现实主义文学,以及作家本人创作,特别是《人境》之间的承继关系。

首先,我觉得人民现实主义是对包括批判现实主义、社会主义现实主义、无产阶级文学和左翼文学的一种继承和发展。《黑与白》在广阔复杂的社会背景下,揭露和批判了武伯仲、杜威等黑暗腐朽势力,以及宋乾坤、郎涛、洪太行、白文等权贵集团和外国买办资本家的形象,“聚集了上至庙堂中枢下至底层草根的社会各阶层典型人物,勾勒出涵盖城乡朝野的广阔社会生活画卷 ;时代潮音与人物命运交相辉映,腐朽沉沦与亢进奋起激烈碰撞,黑与白、美与丑、善与恶交织,上演了一幕幕惊心动魄、发人深省的人间活剧”,堪称一部当代中国社会的浮世绘,让人想到巴尔扎克笔下十九世纪光怪陆离的法国社会;从这个意义上说,《黑与白》继承了批判现实主义揭露社会黑暗,针砭现实的传统。另外,《黑与白》不仅塑造了骆正、老校长、王胜利等老一辈共产主义信仰者的形象,还塑造了王晟、顾筝以及田青青、宗小小等逐步觉醒的青年一代形象;王晟觉醒的过程,让我想起高尔基《母亲》中的“母亲”和柔石《二月》中的肖涧秋,这都可以看作是对上个世纪社会主义现实主义和无产阶级文学的继承。

除此之外,《黑与白》与刘继明另一部长篇小说《人境》也有直接的继承关系。主人公王晟的成长和觉醒,同《人境》主人公马垃十分相似,例如他们同样有两个“自由主义”和“共产主义”的精神导师,同样身陷牢狱之灾,同样在经受严酷的生活洗礼之后,恢复了对社会主义的信仰,两个人几乎可以看作是精神上的孪生兄弟。还有这两部小说都写到了外国资本对中国国企的吞并和工人们的抗争等等。相比《人境》,《黑与白》的叙述更加舒展,社会背景更加广阔,人物的性格也更加复杂,比如马垃的觉醒,主要是在一种列文式的孤独沉思和自省中完成的,而王晟则被植入各种错综复杂的矛盾冲突之中,思想转变更曲折,也更艰难,像作家在“后记“中说的那样,直到最后,也没有完全“成为一个自觉自为的行动知识分子”……

小卓:从亚芳姐的分析可以看出,刘继明在《黑与白》中不仅让自己的创作更加自觉地回到了社会主义现实主义、无产阶级文学和左翼文学的传统,从而同新时期以来形成的包括新写实主义和新现实主义在内的“纯文学”思潮实行了彻底切割,而且对《人境》实行了一次重大超越。《黑与白》的出现,是中国当代文学的一次重大事件,尽管它可能比《人境》更不受主流文坛待见。但正如著名学者耿占春先生所说:“在文学市场的夹缝中,还存在着一种读者的伦理。一本‘诗人之书’所检验的不仅是一个时代的知解力……”

《人境》无疑是刘继明创作生涯中的一部里程碑式的作品,出版后曾广受好评,被认为是当代中国文学的重要收获和新社会主义文学的开拓之作。陈福民先生认为,《人境》填补了新时期以来的“空白”:“ 关于左翼运动也好,关于中国当代或者现代史的这样一种表达也好,在当下这样一个资本主义生产关系当中,多年来一直受到压抑,但在这种压抑当中,仍然有像继明这样的顽强的表达和生长,这是件非常了不起的事情,真的可以套用一句俗话,叫不问成败,这种表达本身就是为历史留证据,我们五十年之后重新检讨这样的一个历史阶段,如果没有这种表达和这种声音,那么这段历史就是耻辱,我觉得在这个意义上,继明的《人境》与中国社会主义文学也好,与整个共产主义运动也好,社会主义运动也好,是内在关联的。”(《为历史留证据的写作》,中国作家网)。

“新社会主义文学”是著名青年评论家李云雷提出来的,他在《新社会主义的可能性与探索》这篇论文中说:“(1)‘新社会主义文学’是在新的历史时期,或者说是在社会主义在世界范围内处于低潮的时期坚持探索社会主义的文学;(2)‘新社会主义文学’并非来自主流意识形态的倡导,而是作家与知识分子自发、自觉的一种创作趋向;(3)‘新社会主义文学’在创作方法上并没有特别的限定,但需要从正反两方面借鉴、反思、总结传统社会主义文艺的理论与实践……而在《人境》中,最为集中而鲜明地表明了刘继明在当代语境中对社会主义文学的思考与探索,我们可以将之视为“新社会主义文学”的开拓者。。”

正是通过《人境》,刘继明走出了作为一种创作思潮的“底层文学”,确立了属于自己独有的文学方位。但在《黑与白》中,他并没有沿着《人境》开拓的新社会主义文学道路继续走下去,在《黑与白》中,虽然他刻画了骆正、老校长和王胜利这种可以称之为“社会主义遗民”的人物形象,但属于社会主义的现实元素并没有出现。相反,看到的更多是上世纪二三十年代的无产阶级文学(左翼文学)和十九世纪的批判现实主义传统,例如从王晟、顾筝身上,可以看到从迷茫走向觉醒的进步知识分子,从杜威、巴东身上,可以看到巴尔扎克笔下的吕西安和司汤达笔下的于连等不择手段向上爬的“外省青年”形象。

刘继明老师曾经把《人境》看做是一种“后撤”,这是针对新时期形成的文学秩序,但在《黑与白》中,像《人境》中那样的社会主义现实元素似乎踪迹难觅。为什么会这样?我还没有想清楚。

朱亚芳:我觉得这个问题应该从三个方面理解。首先,作家着力塑造的骆正、老校长和王胜利本身就是一种“社会主义的元素”,小说中东钢工人抵制外资并购,也是社会主义遗产在起作用。所以我不认为《黑与白》中没有“社会主义现实元素”。只不过,相对于《人境》,《黑与白》的视野更广阔、涉及到的社会层面更复杂,如同一部宏大的交响乐,在《人境》中作为主旋律的“社会主义元素”,到了《黑与白》,变成背景音乐或插曲了。第二,《人境》出版后,曾经有评论家觉得过于理想主义,认为作家营造了一个桃花源似的乌托邦。所以,《黑与白》中的“后撤”,也许是作家面对严峻社会现实所采取的一种现实主义策略。第三,还可能跟作家近些年的经历有关,刘继明在《时间的证词》中坦言,“没有这些年的经历,就没有这部小说”。因此,《黑与白》是客观现实和作家主观世界双重作用的结果。这也可以解释,为什么在作家写完《人境》,明确宣布“不再写小说”后,又出人意料地写出了这部规模更为宏大的长篇小说的原因。正如滠水农夫所说:“《黑与白》以其沉重的时代足音和深沉的历史扣问,证明了中国的先进作家和革命知识分子在逆境中奋起,始终挺起不屈的脊梁,他们没有辜负时代的重托和人民的渴望,奋笔书写永铭史册的精彩华章,留下一份沉甸甸的时代证词。”

小卓:我同意亚芳姐的分析。在阅读小说过程中,我仿佛被许多种力量拉扯着,有一种窒息的感觉,直到最后一卷田青青和宗小小出现,王晟走出监狱时,这种压抑的感觉才减轻一些,仿佛于无声处听惊雷,看到了某种希望。

朱亚芳:这种希望不就是你说的“社会主义的现实元素”吗?只不过这种“元素”不像《人境》表现得那么激情任性和“浪漫主义”,而体现在“新人”的塑造上和多了一种沉郁、厚重、复杂的现实底色和历史深度吧!

陈福民先生谈《人境》时说:“这种表达本身就是为历史留证据,我们五十年之后重新检讨这样的一个历史阶段,如果没有这种表达和这种声音,那么这段历史就是耻辱。”这句话用在《黑与白》上也许更合适。再过五十年甚至一百年之后,人们若想了解二十世纪初叶,特别是七、八十年代到二十一世纪初叶的中国社会,《黑与白》将是一份珍贵的“证词”。正如刘继明老师在《八十年代人或不合时宜的痛苦》中说的那样:“当时代为某种神秘意志推动,一浪高过一浪,对历史的逻辑进行有意无意地改写或删节时,一种不合时宜的写作,仍然会穿过各种强势和流行话语网络的缝隙,挟带着被忽略和遗忘的一代人和‘另一类人’的痛苦体验与沉思,对时代的文化面貌做出有力的补充或修正。”

乔麦:我归纳一下:一、人民现实主义是站在广大无产阶级的立场,捍卫人民利益,反映人民心声的文学;二、价值观上,人民现实主义是在社会主义遭受严重挫折,共产主义运动处于低潮的时代,揭露和批判资本主义在全世界范围复辟的文学;三、创作方法上,人民现实主义是对批判现实主义、社会主义现实主义、无产阶级文学和左翼文学的继承与发展。刘继明从《人境》到《黑与白》的创作实践,是对“纯文学”、底层文学和新社会主义文学的重大超越,为中国当代文学开辟出了一条新的道路。

今天的“三人谈”就到这儿。预告一下下次的议题:《黑与白》的成长叙事。明天就是五一长假了,祝二位假期快乐,节后我们再见!

题图、海报设计:坐看云起时