主持人:乔麦(某大学学报编辑、社会学讲师,现当代文学硕士、在读社会学博士)

与谈人:朱亚芳(文学硕士)

小卓(在读研究生、曹征路-刘继明研究中心秘书)

学术指导:孔庆东(北京大学中文系教授、博士生导师、曹征路-刘继明研究中心主任)

时间:2023年5月21日

乔麦:尽管刘继明老师在《时间的证词》中说过,把《黑与白》当作成长小说,有点像把《红楼梦》和《红与黑》当言情小说来读,但我还是忍不住将“《黑与白》的成长故事”作为本次“三人谈”的议题。

“成长小说”又称启蒙小说(novel of initiation),这一概念最初源于欧洲的“教育小说”,是西方近代文学中颇重要也常见的一个类型。简单说来,这类小说处理的是主人公从幼年或少年至成年、自天真无知至成熟世故的历练过程:或进入社会吃亏吃苦而逐渐明白世途艰难人心险恶,或经历某个或某些重大事件而使人生有所领悟有所改变;而在这番“转大人”的领悟和改变完成之际,故事亦於焉到达(圆满的,或虽不圆满但尚称释然的)尾声。在欧洲,这类小说往往是在空间、时间的转换中描绘主人公人格的完善,具有一种“史诗”品格,从较早的《汤姆·琼斯》到《铁皮鼓》,都可以视为这一类型。

成长小说起始于18世纪末期的德国。歌德的《威廉·迈斯特的漫游时代》被认为是这一小说类型的原始模型。此外如狄更斯的《大卫·科波菲尔》,罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》等也被视为成长小说的经典性作品。成长小说进入中国之后,最有影响的应该是《青春之歌》和《欧阳海之歌》。这是成长小说经过意识形态改造之后,结出的本土化果实。中国式成长小说与西方成长小说最大的区别就在于:西方的成长小说主要是叙述主人公思想和性格的发展,叙述他们各种遭遇和经历,并通过巨大的精神危机长大成人的故事,而在中国式成长小说中,人物主体积极的完型几乎未见,逆反式的与被动式的成长叙事却显得过剩,尤其是现当代中国成长小说,常常表现为主人公成长的晚熟。及至近二十年,特别是当前的成长小说,则摆脱了对巨型历史时段和事件的依傍,日常生活的既定秩序对成长的磨蚀与改写,成为成长小说集中关注的主题,叙写“成长中”状态或“成长的破碎”状态的作品呈现出趋热态势。这种对未完型成长仪式的书写,构成了中国式成长小说的主要特征。

这是我们在教科书上知道的关于“成长小说”的一般理解。那么,从成长小说的角度,《黑与白》有哪些特点呢?

亚芳,还是你先谈吧!

朱亚芳:好的。坦率说,我对《黑与白》算不算是成长小说,一直存有疑虑。正如乔老师说,经典的成长小说都是以某个人物(大多为男性)为主角,如《威廉·迈斯特的漫游时代》《约翰·克里斯朵夫》,叙写主人公从幼年或少年至成年、自天真无知至成熟世故的历练过程,因此,文论界也有人称之为“自传小说”。但《黑与白》显然不属于这种模式。尽管它也着力叙写了人物的成长过程,但“主角”不是一个人,而是一群人甚至几代人,从60后、70后的王晟、顾筝、田芳、杜威、巴东,到宗天一、栗红、洪雁北,到50后的顾影、宗小天、宋晓帆、洪太行,以及更年青一代的宗小小(梁天)和田青青,叙写了“成长的烦恼”或“成长的破碎”状态,也写出了他们性格的发展,每一个人物都可以列出一份详细的履历表,从这点上说,的确符合当代文学关于成长小说的定义,但仔细一琢磨又发现,这些人物的履历都不完整,随着情节的发展时断时续,显出一种碎片化的状态,人物的成长和思想性格的发展,同时代进程如齿轮那样始终紧密咬合在一起。

不过,既然《青春之歌》和《欧阳海之歌》这样的革命小说都能列入“成长小说”,把《黑与白》纳入这个范畴进行讨论也未尝不可,算不算是“成长小说”无关紧要,关键在于给我们提供了一个新的研究角度。刚巧前不见在网上看了一部老电影《大浪淘沙》,这部影片拍摄于1965年,1977年3月在中国内地上映,取材于朱道南的回忆录《在大革命的洪流中》,通过靳恭绶、顾达明、杨如宽等青年知识分子在革命大潮中的追求、奋斗和分化,再现了大革命前后中国风云变幻的历史画面。我觉得《黑与白》的叙述方式和这部电影有点类似,也可以按照“成长小说”的模式进行分析。也许是巧合,《黑与白》中东江大学的文学社和社刊都是以“浪淘沙”命名的,王晟和栗红、顾筝都是浪淘沙文学社的成员。《黑与白》的几位主人公如王晟、顾筝、杜威、巴东,也像《大浪淘沙》中的几位主角那样,在剧烈的社会变动中经历“追求、奋斗和分化”之后,走上了各自的人生道路。

我先说这么多,等一会儿有了新的想法再补充。

小卓:我觉得,在中国现当代文学谱系中,成长小说经历了三个阶段,1949年前和新中国建国后三十年为第一、第二个阶段,改革开放至今为第三个阶段,第一、二阶受欧洲小说影响较大,五四以后如丁玲《沙菲女士的日记》,蒋光慈的《少年漂泊者》和巴金《家春秋》都可以划为“成长小说”,这些作品大多以女性解放和青年知识分子追求个性自由,冲破封建礼教,走上民主革命道路为主题,形式上比较欧化,具有浓厚的小资产阶级情调。1949年以后,随着中国新民主主义的胜利,建立起社会主义制度,文学艺术从内容和欣赏上也发生了根本性的变化。“成长小说”从以表现具有民主革命要求的小知识分子转向具有共产主义觉悟的青年以及工人农民在新民主主义革命和社会主义革命与建设中的成长为主题。这方面的作品除了《青春之歌》《欧阳海之歌》之外,欧阳山的《三家巷》,王蒙的《青春万岁》,以及柳青的《创业史》、浩然的《金光大道》这类描写“社会主义新人”的作品也应该列人“成长小说”。这批作品受俄苏文学如《钢铁是怎样炼成的》影响较大,我们可以称之为“无产阶级或社会主义的成长小说”。

改革开放后的“成长小说”分为前期,前期以1978至2000年左右为分界线,这一时期可以纳入“成长小说”影响较大的有路遥的《平凡的世界》,王安忆的《启蒙时代》,这些作品主要是站在主流意识形态立场上,对“前三十年”的历史进行反思,着力塑造新时期的新人形象,如路遥在《平凡的世界》中塑造的孙少平孙少安这两个农村“改革青年”,跟《创业史》和《金光大道》中的梁生宝和高大泉从性格和思想上都出现了颠覆性的变化。2000年至今,由于文化市场的兴盛和网络文学的崛起,“成长小说”在形式和内容上不断向畅销书靠拢,从韩寒的《三重门》到郭敬明的《幻城》,“摆脱了对巨型历史时段和事件的依傍,日常生活的既定秩序对成长的磨蚀与改写,叙写‘成长中’状态或‘成长的破碎’”状态,出现了大量的商业和消费元素,市场上称之为“青春文学”。这种对“未完型”成长仪式的书写,完全摆脱了新中国成立后的三十年和改革开放前二十年流行的宏大叙事,使1990年代“新生代作家”标榜的“个人化写作”再前进了一步。由于对历史和现实进行了双重架空,新世纪以来的成长小说或“青春文学”越来越脱离“纯文学”,如武侠小说、谍战小说、官场小说和玄幻小说那样,呈现出类型文学的特征。

《黑与白》既不同于第一二阶段,也不同于第三个阶段的成长小说。因此,我赞成亚芳姐的看法,《黑与白》不是一部成长小说。

这是我的基本观点。

乔麦:尽管《黑与白》算不上严格意义的“成长小说”,但正如刘继明老师所说:“我的确用相当大篇幅书写了几个出生于上世纪六七十年代的青年,从八十年代到新世纪之初的成长历程,他们之间的友谊、爱情以及在时代的潮汐中起伏跌宕的人生轨迹,但我的主要意图还是通过他们探寻和描绘出更加广阔的社会历史图景。”也就是说,作家真正的兴趣不是书写人物“长大成人的故事”,而是要写出一部“形象化的当代中国社会发展史”。我们不妨从成长小说的角度,来分析《黑与白》是怎样通过几位主要人物的“成长故事”,写出一部“形象化的当代中国社会发展史”的。

我注意到《黑与白》的几位主要人物王晟、巴东、宗天一以及栗红、郎涛都出生于1960年代后期,顾筝稍小一点,大约出生于1970年前后,《人境》中的马垃也出生于1960年代,比王晟等人晚几年,60年代初期。为什么要选择这样一个时间段?我觉得首先跟作家本人的年龄有关, 刘继明出生于1963年,在思想史上,60年代人被称为“第五代”,少年时代处于毛时代末期,青年时期正好赶上改开大潮,大部分人都接受了高等教育,可以说是改革开放的生力军,作家选取他们作为小说主人公,显然是为了服从其书写“一部形象化的当代中国社会发展史”的目标。

朱亚芳:乔老师这个观察角度比较独特。刘继明一直喜欢通过个人的成长命运,揭示社会历史发展的进程。不单是《人境》,更早的《江河湖》也是这样,《江河湖》通过出生于1950年代的沈如月讲述父辈沈福天和甄垠年以及“50后”一代人的“成长故事”,书写了二十世纪中国走向现代化的曲折历程。《人境》也是如此,刘继明老师曾说,马垃这个人物跟他自己的经历“高度重合”,带有强烈的自传色彩。当然,这种“自传色彩”不是说马垃的经历都是作家亲身经历过,主要还是从精神意义上而言。西方学者也把成长小说称为“自传小说”,《追忆似水年华》就是根据作家普鲁斯特的经历写成的,《复活》中聂赫留朵夫身上,也有托尔斯泰青年时代的影子。同样,在《黑与白》中,刘继明也将自己的成长经历投射到了人物的身上。这一点从作家对王晟的刻画体现得很明显。从某种意义上说,王晟是《人境》中马垃的再现。这两个人物都是作家心理的外化形式,他们从经历、性格和外貌上都非常近似,比如很早就失去父亲或母亲,性格内向,喜欢文学,在异性面前有一种似乎天生的腼腆和羞涩,从小就有一种英雄崇拜情结(刘继明在访谈中说过自己从小就崇拜英雄,并想过参军),马垃先是崇拜哥哥马坷,后来又成为信奉自由主义的商人逯永嘉的追随者,王晟从小崇拜战斗英雄出身的父亲王胜利,后来成为了右派教授郎永良的得意门生。这两个人物的成长和转向如此相似,不知道是不是跟作家本人的经历有关,但它有意无意暗合了中国从毛时代走向改革开放,也就是由左向右的历史逻辑。

少年时代的王晟具有强烈的英雄情结,小说通过王胜利的战斗英雄故事和小人书、红缨枪、红小兵等红色文化符号,以及捉拿在砖瓦厂偷“废铜烂铁”的宗天一等情节,描写得很充分。这种革命英雄主义情结,在小说第一部毛主席逝世的描写中达到了高峰:“广播喇叭在一遍又一遍地播放着哀乐,爸爸还没有回来,屋里静得出奇,他抬起头望一望墙上的主席像,毛主席像往常那样慈祥地注视着他,目光那么和蔼;再望一望对面墙上妈妈的遗像,妈妈也像往常那样慈祥地注视着自己,目光那么温柔。王成觉得,毛主席和妈妈的目光照在自己身上时,都像阳光那样温暖。在他心里,毛主席跟爸爸妈妈一样,是自己的亲人。可现在,这个亲人跟妈妈那样,也不在了!想到这儿,王成难过极了,不禁嚎啕大哭起来,哭得跟妈妈去世时一样伤心,泪水从脸上滚落下来,把衣服都打湿了……”

在《黑与白》三部曲中,王晟大致经历了一个左→右→左的过程。考上楚州师专后,王晟的思想很快发生了变化。这种变化,是他把自己的名字从“王成”改为“王晟”后开始的:

“他越来越不喜欢自己的名字:王——成。入校后第一次上课,当老师点名点到‘王成’时,班上的同学都不约而同地把目光投到他身上,那种惊诧、嘲讽乃至歧视的眼神,只有在面对一个异类或不合时宜的人时才会有;有一次学校放映电影《英雄儿女》,当银幕上出现那个志愿军战士对着步话机大呼‘为了胜利,向我开炮’时,坐在王晟旁边的几位同学恶作剧地向他喊道:‘王成,你打炮了吗?’一边说一边吹口哨。在许多男生嘴里,‘打炮’暗指‘性’,是一个粗俗暧昧的词儿。王晟感到了一种从未有过的羞耻。曾几何时,‘王成’这个名字还是一个令人称羡的符号,代表着英勇、献身、壮烈、崇高,等等,他心里常常流露出一种掩饰不住的自豪和得意,尤其在带领小伙伴们玩打仗时,由于这个名字,他似乎天然拥有了扮演正面角色的资格。但不知从什么时候,一切都变了。许多以前被当作英雄的人物不再是人们学习的对象,也不再被尊重、仰慕,有时甚至成了嘲讽和羞辱的对象。还是在邳镇读中学时,王晟就曾在报上看到一篇文章,说雷锋日记是伪造的,地主周扒皮其实是一个善良仁慈的好人,刘文学被地主掐死活该,地主不过偷了公社的一点辣椒而已,他却对人家不依不饶,太过分了……在王晟的少年时代,雷锋和刘文学都是他心目中的英雄,为了学习他们,他曾将路边的牛屎捧到集体的庄稼地里。很长时间,他都为自己的这种行为而自豪,而现在,他非但不再感到自豪,反而觉得脸红,仿佛那是一件丢脸的事儿……王晟为此困惑不已,就在这种困惑中,他从少年变成了青年,迈进楚州师专大门的那一刻,他突然意识到一个新的时代来临了。每个人都在跟过去那个时代告别,包括过去的那个“我”,惟恐被这个新的时代所抛弃。就在这个过程中,他忽然发现,自己的名字成了他走向新时代的一块绊脚石,他必须搬掉它,就像必须忘掉他少年时代的那些英雄一样。”

这段描写十分生动、深刻,不仅写出了王晟思想的蜕变,而且写出了中国从毛时代向后毛时代的裂变。从此,王晟告别了红色少年时代,走上了一条从小镇青年到主流文化精英亦即从左向右的成长之路。这也是整个“60后”一代人走过的道路。小说第一部结尾的一段描写,将“60后“这代人在成长过程中的迷茫困惑揭示得淋漓尽致:“王晟心里一阵茫然,仿佛堕入了某座错综复杂的迷宫,或像一个被遗弃的孤儿。是的,孤儿,精神的孤儿,一个在历史和时代的荒原上迷失了方向的孤儿。王晟想,脑子里再次闪现出在宋乾坤家里看到的那张旧照片:宗达和宋乾坤在石碑前面并肩而立,两个人脸上洋溢着舒心的微笑,显得那么亲密,耳边响起两个人爽朗的笑声,其中还夹着安娜•路易的笑声,像百灵鸟那样清脆、鲜亮,在岁月的山谷间引起阵阵回响……”

乔麦:亚芳的分析颇有见地。但我觉得王晟的“由左向右”并不彻底,小说中如写到王胜利因思念儿子装病“骗”王晟回家,大年初一,砖瓦厂的一批下岗工人来给王胜利拜年:“过了一会儿,父亲倡议道,‘咱们还是给毛主席拜年吧!’于是,人们在父亲身后自动站成两列,面向中堂上的毛主席像鞠躬。父亲站在最前排,像指挥员一样发出号令:‘给伟大领袖毛主席拜年,一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬……’这是王晟小时候经常看到的场景。父亲不拜财神,也不拜菩萨,但每年初一早上,都要在客厅中央的毛主席像前烧一炷香,然后牵着王晟的手,给毛主席三鞠躬,嘴里还念念有词:‘给伟大领袖毛主席拜年了,一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬……’。这么多年过去了,王晟竟然又看到了这一幕。……当王晟看见一双双指甲里积满泥垢的手,捏着皱巴巴的钞票往他口袋里塞时,心里突然涌上一股暖流……”这实际上为王晟后来的“左转”埋下了伏笔。实际上,王晟受宗天一之托,在网上公开揭露武伯仲,也可以视为他少年时代形成的英雄主义情结死灰复燃的结果。

朱亚芳:王成是不是真的左转了,我有点拿不准。小说中写到王晟在劳改农场服刑时,经历了一场“严峻的人生洗礼”,也写到他和顾小乐一起讨论反映下岗工人的小说《那儿》,以及把宗达翻译的《母亲》私自带出图书室,但正如刘继明老师所说:“很难说他已经从个人走向人民,成为了一个自觉自为的知识分子”,只能说他正在觉醒的过程中。从这个意义上,王晟跟《人境》中的马垃一样,也是一个“未完成”的人物。但也正是这种“未完成”,揭示出了我们这个时代的复杂面向。而且小说结尾,已经预示田青青和梁天这样的新青年已经成长起来。

小卓:《黑与白》最主要的人物除了王晟,大概就是顾筝了。你们已经把王晟分析透了,我来谈谈顾筝吧。

跟王晟出身于红色家庭不一样,顾筝的家庭背景颇为复杂:祖父宗达是后来被定为叛徒的中共早期领导人,祖母安娜是英国人,大学时代就追随宗达投身中国革命,并在其“变节”后嫁给了担任过宗达警卫参谋的宋乾坤,文化大革命期间,安娜因“间谍罪”,宋乾坤因涉嫌出卖情报,双双被捕入狱。顾筝的父亲宗小天长期生活在这种阴影中,颓废放荡,在情色中麻醉自我,成为了大时代的“多余人”,最后在邳谷山失踪,让顾筝和哥哥宗天一长期蒙受着其留下的耻辱。顾筝的母亲顾影是一个具有小资情调的知识分子,父母曾经作为新中国第一代建设者援建大西北的工业建设,后调到东江钢铁厂,分别担任工程师和小学教师。顾影在丈夫宗小天失踪后精神失常,后溺水身亡。顾筝的哥哥宗天一用红樱枪击伤强奸母亲的龚校长,为逃避公安部门的追捕逃进了辟谷山。孤苦无依的顾筝只能靠外公外婆收养。这样的身世使她从小变得性格忧郁、敏感、孤僻,家庭的不幸在她心灵深处留下的创伤和阴影,一直如影随形地伴随着她的成长过程。她对文学的热爱,喜欢伍尔夫小说《到灯塔去》,对异性近乎本能的敌意,使她对一切丑恶的人和事物深恶痛绝,小说中写到她对哥哥宗天一抛弃发妻红隼的反感,对唐非和杜威的厌恶,都证明了这一点。像《人境》中的慕容秋那样,顾筝是一个有精神洁癖的人,从里到外散发着与现实格格不入的理想主义气质。她不惜跟鼎钧律师事务所分道扬镳,决定代理王晟的案子,并同栗红一起,合力扳倒了武伯仲、杜威和他们背后的腐败集团,都可以从这种气质中找到答案。

顾筝和王晟虽然出身在两个完全不同的家庭,但性格上有点近似,两个人都比较内向、敏感,与王晟在异性面前的腼腆不同,顾筝由于父母的原因,对异性有一种本能的排斥,拒绝了所有向他示爱的男性,以至有人把她当做同性恋。小说中写到顾筝喜欢伍尔夫的小说,对《三体》中的叶文洁推崇备至,等等,顾筝身上多少有一些女权主义倾向。这样一种气质,对生性腼腆的王晟来说,显然是缺少吸引力的。因此,王晟被下派到娘子师范任教不久,便同单纯善良的乡村女教师田芳相爱了。如果不是田芳在娘子湖溺亡,王晟和顾筝后来也不会有什么故事。对顾筝来说也是如此,如果她不接手王晟的案子,两人也不会有彼此走近的机会。小说也失去了往下发展的契机。因此,顾筝和王晟是《黑与白》中两个最关键的人物,他俩的关系也是小说的枢纽性情节,决定了整部小说的走向。而决定和推动小说走向的,最终还是人物的性格。

从人物塑造角度分析,同王晟的“未完成”状态相比,顾筝这个人物完成得很充分。她的完成,是通过代理王晟的案子和同栗红联手曝光武伯仲杜威父子腐败案来实现的。表面上看,顾筝的行为同他的性格不大相符,但仔细一想,这恰恰是她身上的精神洁癖和女权主义倾向的一次“发作”,这一发作,不仅使她的性格实现了完满的达成,也使她长期封闭的精神世界向外部世界敞开,获得了某种升华。因此,我认为,顾筝是《黑与白》中塑造得最成功的人物之一。

乔麦:刘继明老师说过,顾筝最初是当做王晟的陪衬人物设置的,但随着情节的发展,人物获得了“自我生长”的力量。照你这么说,一个被当做陪衬的人物却塑造得比“原主”更成功?

小卓:也不是说王晟塑造的不成功。但比较而言,顾筝这个形象显得更加生动可感,元气十足,性格的发展也清晰一些,在刘继明老师的创作中,是一个新的人物形象。王晟则不同,作家他对似乎投注了太多的理性因素,他的每一步脚印仿佛都是预先设定好的,其中贯穿了许许多多的思想密码,我担心这个人物是否承担得起这样的重负,觉得他的许多行为不是出于个人性格,而是某种理性支配的结果。以前读《人境》时,我也从马垃身上看到过。李云雷先生曾经将其跟张炜《古船》中的隋抱朴比较,称他为“沉郁的思想者”。我觉得,王晟也是这样一个思想者。他似乎总是在纠结,处于一种紧张的思考状态,他跟宗天一、杜威以及巴东都不一样,这几个人的行动性和目标感都很强,成长的过程几乎呈现出“加速度”的态势,王晟却成长得比较缓慢,尽管他盼望自己尽快“成长”起来,却由于缺少方向感,经常陷入迷茫徘徊状态。这一点,跟马垃略有不同,马垃给人的感觉是拒绝成长,仿佛永久停留在了少年时期。另外,在《人境》中,马垃在写一本书,在《黑与白》中,王晟也在写一本《宗达传》,他想探究宗达是否真正叛变投敌的历史真相,但结果是不仅没有找到答案,直到小说结束时,那本书也没有获得出版的机会。这里面显然寄托了某种寓意。

总之,在《黑与白》中,王晟的“成长故事”比其他人物都显得复杂沉重,由此奠定了整部作品的叙述基调。我有点疑惑,作家为什么对这样的人物情有独钟,是因为他更符合作家本人的气质,还是因为时代本身的复杂性,迫使作家一再选择马垃和王晟这种人物充当小说主人公? 值得好好研究。

乔麦:我在阅读过程中,也觉得王晟这个人物时而清晰时而模糊。他好像总是处在优柔和犹疑不定的状态,在事业和爱情上都是如此。包括他公开揭露武伯仲,也是经过了反复的纠结。从某种意义上说,他并不是一个意志坚定的人,有点像1920年代左翼文学中在时代大潮下从彷徨中觉醒,走上革命道路的进步知识分子。刘继明老师说,直到小说最后,王晟也没有“从个人回到人民,成为一个自觉自为的行动知识分子”,说明作家是刻意将他塑造这样子的。这是否意味着,王晟这个人物本身是一种时代症候的产物?但不管怎么说,小卓提出了一个重要的命题:文学作品中的人物和时代以及作家之间的精神联系。

好,关于王晟和顾筝这两个人物的讨论就到这儿,我们休息一会儿,再接着往下谈。

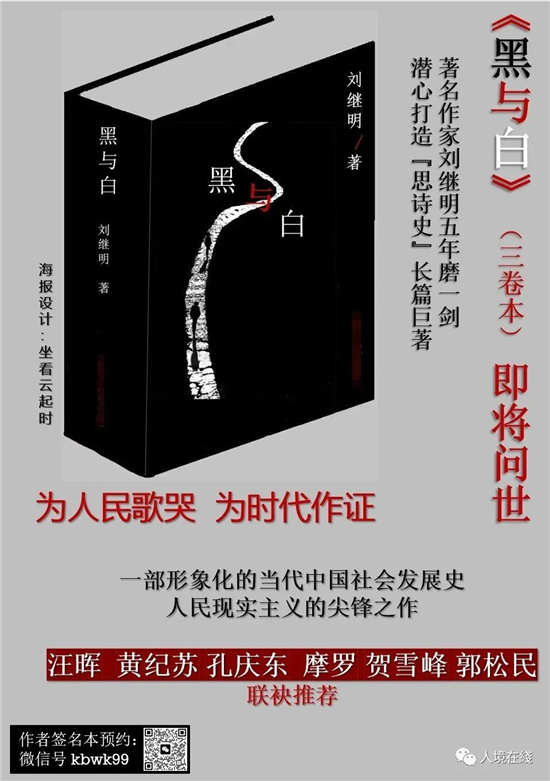

编辑|苦妹子;海报设计|坐看云起时