01

—

2000年的时候,黄纪苏编剧,张广天执导的话剧《切·格瓦拉》,在北京人艺小剧场首演。

是谁点燃了天边的朝霞,

千年的黑夜今天要融化。

也许光明会提前到来,

我们听见你的召唤:切·格瓦拉。

当舞台上,青春洋溢的合唱队员们轻轻地唱起这首歌,舞台下的黑暗中,很多观众都被感动了,有人默默地流下了眼泪。

2000年的时候,思想、文化界甚嚣尘上的是“告别革命”,是“历史终结论”。《切·格瓦拉》的上演,几乎成了一种“蓄意冒犯”,进而引发激烈争论,所产生的影响,更是远远超出了戏剧界。

不能不说,许多青年,也通过这部剧得到启蒙。他们恍然领悟到,未来,并不是如撒切尔夫人断言的那样,“你别无选择”,不仅“另一个世界是可能的”,另一种生活——充满激情的、更有意义的生活——也是可能的。

犹记得,新世纪的到来,是一个令人心潮澎湃的时刻。

新世纪,意味着新的可能。世界会变得更美好吗?历史真的终结了吗?“光明会提前到来”吗?

但那个时候,许多人可能真的没有想到,到二十一世纪的二十年代,会目睹一场纳粹式的大屠杀。

不同的是,纳粹德国在无条件投降之前,对集中营和大屠杀,还小心翼翼地遮掩着,就连希特勒、希姆莱这样的魔鬼,也害怕屠杀真相为世人所知。

而二十一世纪的大屠杀,刽子手则是在全世界的注视之下,以一种炫耀的、肆无忌惮的、大鸣大放的方式进行。

他们一边杀人,还一边冒充受害者,既藐视人类的智商,也藐视人类的道德。

格瓦拉有一句名言:

“应该永远对世界上任何地方发生的、针对任何人的、任何非正义的事情都有最强烈的反感。如果你面对每个不公都愤怒得发抖,那么你就是我的同志。”

去年以来,网上一直流传一句话,“俄乌见立场,巴以分人畜”。

很长一段时间,我觉得这句话过于简单,也过于激愤,从不引用它。

现在,我觉得这句话是对的。

02

—

格瓦拉还有一句名言——

“反抗压迫从来不取决于宗教、种族或政治派别的归属,而是取决于人类本性,那种拒绝奴役并追求自由的本性。”

这句名言,涉及到了一个概念,“人的类本质”。

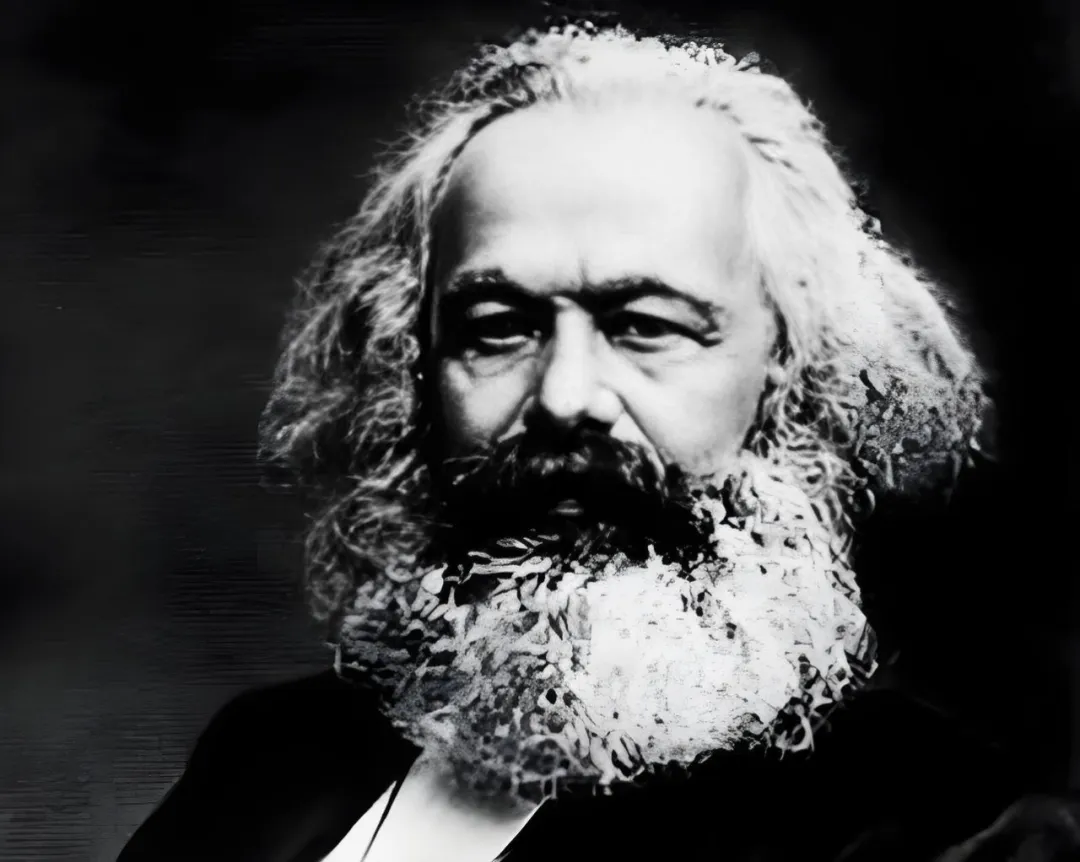

在《1844年经济学哲学手稿》中,马克思这样论述“人的类本质”——

“动物和自己的生命活动是直接同一的。动物不把自己同自己的生命活动区别开来。它就是自己的生命活动。人则使自己的生命活动本身变成自己意志的和自己意识的对象。他具有有意识的生命活动。这不是人与之直接融为一体的那种规定性。有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来。正是由于这一点,人才是类的存在物。”

在这里,马克思把“有意识的生命活动”当作人的本质,也就是“类本质”,凡是不能进行“有意识的生命活动”的生命,即非人类。

进入阶级社会之后,人的“有意识的生命活动”的重要表现之一,即格瓦拉所言,“拒绝奴役并追求自由”。

或者,是教员更加直截了当的概括:“哪里有压迫,哪里就有反抗。”

反抗,即是“人的类本质”。

不敢反抗,甘于被奴役,就意味着丧失了进行“有意识的生命活动”的能力,就意味着自己把自己降低到了动物类别中。

正是在反抗的意义上,我们要说,一切“拒绝奴役并追求自由”的反抗者,无论是反抗纳粹、反抗日本军国主义、反抗美国中央情报局、反抗以色列犹太复国主义政权的种族灭绝政策……都是格瓦拉所说的“我的同志”,都展现了无比宝贵的“人的类本质”。

也是在这个意义上,我们要说,无论是二十世纪四十年代在东北林海雪原中牺牲的杨靖宇,还是六十年代在南美玻利维亚丛林中殉难的格瓦拉,抑或不久前在加沙酷烈的废墟中战死的辛瓦尔,他们都用生命诠释了人性的高贵和伟大!

虽然文化背景有异,信仰不同,但他们都属于这样一种人:可以被杀死,但永远不会被屈服,永远不会跪下来做奴隶。

二十一世纪已经过去二十多年了。

黑夜没有融化,光明也没有提前到来,但无论如何,别忘了我们的“类本质”,失去了“类本质”,我们就要变成动物了。